西贝逆天发文,向自己捅了一刀

来源:电商天下

作者 | 钱游

西贝,为什么一次次的在犯错?

现在来看,毁掉西贝的,根本就不是老罗的一句吐槽。

西贝,又曝自毁式公关

本来一场关于“预制菜”的舆论风波,眼看着快要过去了,结果西贝硬生生把自己拉回了热搜。

事情发展到今天,已经不是公关不力,而是标准的灾难级公关,用一句老话说就是:一步错,步步错,而且还要错下去。

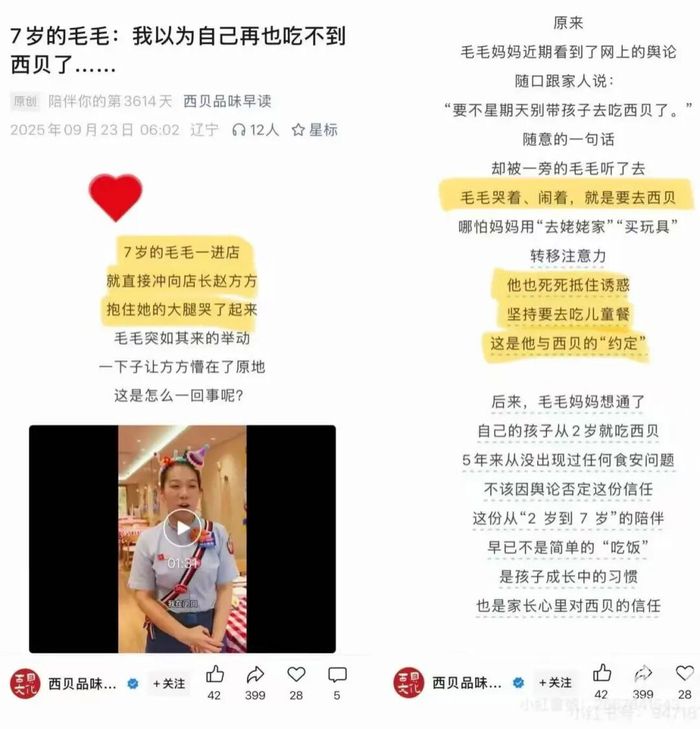

9月23日,西贝旗下的公众号《西贝品味早读》发布了一篇文章,标题叫《7岁的毛毛:我以为自己再也吃不到西贝了......》。

可以看出,这篇短文试图通过一个孩子的口吻,讲述自己从小到大都爱吃西贝,因为预制菜事件妈妈不让去,他哭闹坚持,最后妈妈“想通了”的故事。

也就是想通过温情故事打情感牌,拉回消费者对品牌的好感。

然而效果却完全相反,引得全网群嘲。

“西贝这篇公关文,真是让人哭笑不得“”

“这公关真的是,这么大的公司原来真的会用这么拉垮的营销和公关”

“从事件开始,西贝的公关一直都是灾难级别的”

图源:小红书@搜狐新闻

不少人甚至以为是恶搞段子,结果一看是西贝官方公号,才发现“笑不出来”。

有人直言:“西贝的公关水平,真是第一次遇到舆论风波就翻车到这种程度。”

梗图和二创很快铺天盖地,彻底把这篇所谓的“温情公关”变成了反面教材。

在笔者看来,这篇文章表面是对外的公关,实际上更像是写给老板看的。

可以说,西贝的公关团队集体迎合老板情绪,拼命制造感动氛围,让老板觉得“我们在努力”,结果真正棘手的问题没人敢碰。

最终,一篇温情故事成了内部表演,消费者成了最不需要的观众。

更让人诧异的是,文章发布后遭到铺天盖地的批评,西贝又紧急删文。

本以为删了就能止血,结果又被网友调侃:

“事情都快过去了,他非得补刀。”

图源:小红书网友评论

这波操作让人觉得,西贝不是在灭火,而是在往火堆里浇油。

删文后,西贝客服的回应称:

“是真事,怕牵连老顾客决定删除。”

这种解释完全没有诚意,甚至把锅甩给了“老顾客”,无形中又给自己添了一把火。

消费者的反应也很直接:“你们不是怕牵连顾客,你们是完全不懂顾客。”

这就是西贝这波公关最大的笑点,也是最大的悲哀:他们以为煽情可以重建信任,但适得其反。

大家在意的不是故事,而是餐桌上那份菜到底是不是新鲜、是不是值这个价。

西贝想花钱救场

结果还是翻车

删掉文章之后,西贝很快又出了一张新牌:发券。

9月24日,西贝宣布在全国门店推出“西贝请您吃饭”活动,凡是到店消费的顾客,都能获得一张100元的堂食代金券。

听起来挺有诚意,全国通用、没有门槛、可以叠加,使用期长达一年多。

但细节往往决定成败。问题在于,这张代金券要从下一餐才能开始使用。换句话说,消费者必须先花一次钱,第二次才能抵扣。

网友的评价一针见血:

“这是要连杀两顿饭?”

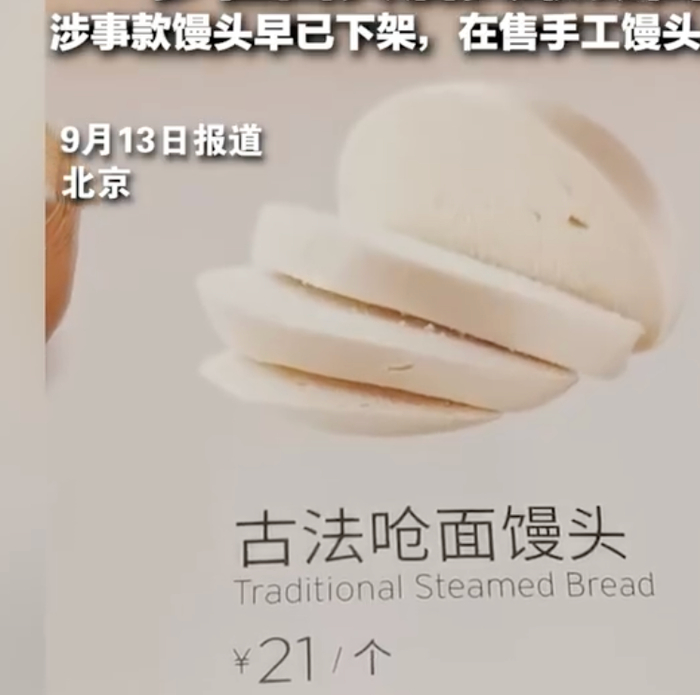

“一百块也就够买五个馒头。”

实际上,西贝本意是要希望获得顾客的支持,结果却成了新的槽点。

为什么?因为消费者的不满根本不在于贵,而在于信任。

代金券能解决的是价格问题,却解决不了信任危机。

更糟糕的是,部分消费者甚至觉得这是变相的“套牢”,你要想把券用掉,就得再来一趟,相当于被“逼”着消费两回。

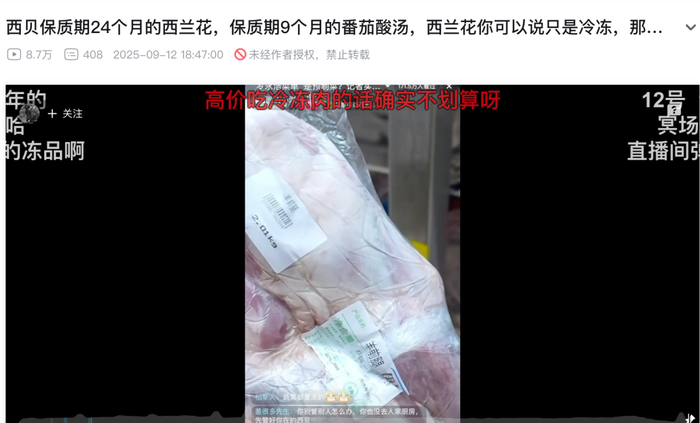

其实,西贝口碑的坍塌,真正导火索是预制菜事件里一次又一次的“自曝”。

24个月的西兰花,9个月的番茄酸汤......

图源:b站

消费者已经在心里打上了大大的问号:你到底是真做菜,还是在演戏?

在这样的前提下,不管你送一百、两百,还是干脆免单,消费者也不会买账。

失去信任的餐饮品牌,再怎么砸钱都很难换回人心。

这就像一段感情出现裂痕后,另一方选择买礼物来道歉。如果矛盾的根源没有解决,礼物只会被看作敷衍。

预制菜不是原罪

失去透明才是致命伤

西贝至今都没有意识到,它真正的致命伤不在于用了多少半成品,而在于它挑战了消费者的认知。

中国人吃饭,最讲究的就是“鲜”和“现做”。

图源:b站

海底捞能火,不只是因为味道,而是因为它把“现切现煮”做成了一种文化体验,让消费者觉得自己吃的是热气腾腾的真实感,而不是工厂流水线端出来的东西。

图源:b站

一旦这种文化认知被打破,消费者就会觉得被欺骗。

在新零售参考看来,价格和定位是西贝的两大矛盾。

先看价格。萨莉亚同样大量用预制菜,但人均二三十块,意面披萨管饱,消费者心里平衡:

“比它便宜的没它好吃,比它好吃的没它便宜。”

图源:b站

反观西贝,人均消费两三百,结果被质疑用冷冻食材,这种反差带来的挫败感,比“贵”更让人难以接受。

尤其在餐饮行业普遍承压、消费者越来越理性的时候,贵就成了最难消化的原罪。

再看定位。

西贝这些年喊得最响的就是“健康、放心、好食材”。

结果被网友扒出“冷冻九个月的黄花鱼柳”“保质期24个月的羊排”,这种反差比任何差评都致命。

行业内部可以解释:这符合中央厨房的标准。但消费者不买账。

在广大消费者眼里,“冷冻九个月”就是和“新鲜”背道而驰。

说到底,这是行内逻辑和用户逻辑的错位:餐饮企业强调的是供应链合理,消费者在乎的是舌尖上的“值不值”。

所以,西贝真正的致命伤,在于它用高价卖出了低认知价值。消费者不是全盘否定预制菜。

事实上,从快餐连锁到高端餐厅,预制菜早就是行业现实。大家要的只是透明度:你明说我还能接受。

但西贝偏偏走了最糟糕的路径——先否认,还要起诉老罗,结果再被直播画面打脸。

嘴上说“100%不是”,镜头下却是冷冻和长保质期。

整个危机公关过程,几乎就是一本反面教材:先是强硬否认,随后直播自曝,再煽情讲故事,最后撒代金券。

每一步都没踩准点,每一步都在透支剩下的信任。

本来一次危机,真诚沟通、实质改进,或许还有转圜余地。但西贝愣是把它演绎成了一场连环自伤的闹剧。

说到底,预制菜不是原罪,不透明才是最大错误。

消费者能接受加工流程化,却绝不能接受品牌撒谎。

餐饮行业拼的不是噱头,而是能不能让顾客心里踏实。

西贝想要翻身,不需要再写尴尬的温情故事,也不需要再发代金券,而是要用真功夫把菜做好,把透明度做到位,让消费者看见锅里的肉、案板上的菜是真实的。

今天的顾客不是缺饭吃,而是缺信任。

一家餐饮企业能不能长久,靠的不是“顾客虐我千百遍”的自我感动,而是能不能让人坐下时安心,吃下去时认同。

西贝眼下最该补的课,不是公关,而是诚信。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。